Os Diabo na Cruz, um dos mais interessantes projetos da música portuguesa, lançaram recentemente o seu 4º álbum de originais – “Lebre”, que entrou inclusivamente para o número um do top nacional de vendas. O Musical Eclecticism falou com Jorge Cruz, o mentor do projeto e ficou a conhecer mais sobre a história dos Diabo na Cruz e, paralelamente, sobre a forma como Jorge Cruz vive a vida e a música (até hoje, foi o artista que apresentou o seu “Festival de sonho” mais completo, e que, só por si, já justifica a leitura da entrevista!). Donos de uma energia especial em palco e capazes de verdadeiros momentos de comunhão com a plateia, os concertos dos Coliseus (15 de Novembro, Lisboa e 22 de Novembro, Porto), serão naturalmente imperdíveis!

EM: Quatro anos depois do último álbum de originais, a «Lebre» é uma metáfora para a efervescência e vitalidade dos Diabo na Cruz, a que o manifesto inicial “Forte”, parece dar o mote?

Jorge Cruz: A Lebre é uma metáfora que pode ser interpretada de várias maneiras. Eu gosto de vê-la como um animal fugidio e sobreavisado, sempre em perigo de ser caçado, por exemplo. Mas, sinceramente, acho preferível não explorar demasiado certos mistérios, dado que são parte importante do que justifica a nossa obra: a constante busca por respostas nebulosas para perguntas que teimam em apoquentar-nos.

EM: Podemos dizer que em «Lebre», a banda “de intervenção” (depois da crítica social aos ambientes urbanos que marcava o anterior álbum), faz uma viagem e um apelo ao regresso aos valores básicos, às raízes e como que a um conforto de pertença que se tem vindo a perder?

Jorge Cruz: Concordo que fazemos viagens, espero que não façamos apelos e nego que sejamos uma banda “de intervenção”. Faço-o em homenagem a artistas como José Afonso, ou mesmo Bob Dylan, que ainda são vistos por algumas pessoas como cantores “de intervenção”, quando se tratam de artistas maiores, ao nível de Picasso, Faulkner ou Stravinsky. A arte é uma viagem que pode ser objecto de múltiplas interpretações. E toda a arte é intervenção. Agora, a música de “intervenção” é um termo pejorativo que menoriza alguma arte maior e acaba por elogiar demasiado um teatro político quase sempre pobre, manipulador e desinteressante.

Regressando à ideia de viagem, diria que sim, uma parte deste disco é dedicado ao vasculhar de raízes pessoais e existenciais e de uma certa dúvida de pertença, mais do que de verdadeiro conforto.

EM: Corremos o risco de, ao perder (ou renegar) as nossas origens, perdermos o que verdadeiramente somos e nos perdermos entre “emojis” e alienações sociais?

Jorge Cruz: Acho que esse risco já foi maior. Entretanto, muitas coisas têm sido “inscritas”, como diria o José Gil, e as nossas variadíssimas origens, tais como os emojis e outras referências da sociedade em movimento, já fazem parte do caldeirão de vivências e de referências onde é possível roubar colheradas para o discurso artístico presente.

EM: Em “Malhão 3.0”, existe quem queira bailar e ver as luzes da praça. Precisamos de uma “rebelião de febre”?

Jorge Cruz: Não sei se precisamos ou do que precisamos. Rebelião de febre foi apenas uma expressão que encontrámos para descrever aquilo que nós, enquanto banda, fomos tendo para oferecer ao longo de quase uma década de concertos. Rebelião de febre. Malhão 3.0. Bombos, suor e lágrimas.

EM: Será precisamente por esta ausência de “casa” que se vive um pouco por todo o lado (decorrente em parte da massificação da Internet móvel) que a Portugalidade passou a ser novamente valorizada e é possível ter música portuguesa a encher espaços e a ser ouvida em todos os formatos, ao contrário do que acontecia na primeira metade dos anos 2000?

Jorge Cruz: Não creio. Julgo que por variadas razões, que vão para além da tecnologia e da globalização, a nossa sociedade se foi modificando pouco a pouco por forma a acomodar melhor as suas próprias características, com menos grau de conflito interno com o seu conceito de si mesma. Não que isso seja, ou possa vir a ser, uma questão resolvida. Nesta altura, a tal “portugalidade” até se assemelha mais a uma comodidade valiosa com tendência a ser servida enlatada para caber melhor em malas de turistas.

EM: Sem tocar ao vivo há mais de dois anos, o álbum “Diabo na Cruz Ao Vivo” (Março 2018) representa o fecho de um ciclo ou o regresso aos palcos vai manter a mesma roupagem? Ainda há como inovar no conceito da “experiência” que é um concerto ou basta sentir?

Jorge Cruz: O “Diabo Ao Vivo” é um testemunho e uma prova de algo que existiu e ficou registado. Diabo na Cruz no pico da sua relação com um público apaixonado, a resolver um assunto, a concluir uma ideia, e a tornar um sonho em experiência palpável. O regresso, penso que, acima de tudo, será um regresso. Enquanto concerto ainda não consigo prever o que irá acontecer.

EM: A propósito, qual consideras ser o «estado d’arte» da música feita em Portugal?

Jorge Cruz: Parece-me um estado de maior liberdade e menor timidez comparativamente com há alguns anos atrás. Existem mais referências e há maior diversidade. A originalidade é mais premiada do que era antes e aparece, vinda daqui e dali, sem causar grande surpresa. E as novas figuras não estão tão preocupadas em enquadrar-se em paradigmas previamente existentes. Estão mais interessadas em ser elas próprias, o que é saudável e inspirador.

EM: Que nomes colocavas no teu “Festival Ideal”? (Vivos ou não)

Jorge Cruz: Ora bem… isto já é um assunto mais sério, portanto, justifica uma resposta extensa. Então, no meu festival Ideal haveria uma máquina do tempo e poderíamos ver a Billie Holliday dos anos 40, a Amália Rodrigues dos anos 50, o James Brown do Apollo em 62, o John Coltrane do Village Vanguard em 64, a Nina Simone progressista de 65, o Dylan do Royal Albert Hall em 66, o Jimi Hendrix e o Otis Redding do Monterey em 67, o Johnny Cash da Folsom Prison em 68, os Led Zeppelin de 69, os Doors do Absolutely Live em 70, os Pink Floyd de 1975, o Zeca numa cooperativa com o Janita e o Vitorino no fim dos 70’s, o Iggy Pop do Lust For Life, a Kate Bush na sua única tour em 79, os The Clash de 1980, o Tom Waits do Raindogs em ’85, os Smiths de 86, os Pearl Jam da primeira tour em 1991, os Rage Against The Machine de 1996, a Bjork da Post Tour em ´97 e os Radiohead do mesmo ano, os Zen de 1998, os Gaiteiros de Lisboa do Dança-Chamas em 2000, os Strokes de 2001, os Daft Punk da Alive tour em 2007, a Joanna Newsom de 2010, a Beyoncé de 2014 e os Diabo na Cruz de 2015.

EM: Se tivesses que identificar os 5 melhores álbuns de sempre, qual era a tua escolha? E porquê?

Jorge Cruz: Mais uma vez, uma pergunta para levar realmente a sério! A minha resposta de hoje seria:

Bob Dylan – Time Out Of Mind

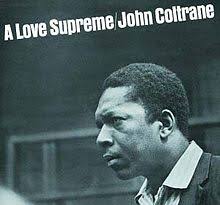

John Coltrane – A Love Supreme

Bruce Springsteen – Born To Run

Fausto – Por Este Rio Acima

The Beatles – Abbey Road

Mas em vez de explicar porquê, prefiro listar menções honrosas: I’m Your Man, Dark Side Of The Moon, Cantigas do Maio, Kind Of Blue, The Queen Is Dead, Nevermind, Kid A, Coisas Do Arco Da Velha, This Years Model, Astral Weeks, Mule Variations, Todos Os Dias, The Bill Evans & Tony Bennet Album e por aí fora…

EM: Quais são os vossos planos para os próximos meses? Por onde irão andar?

Jorge Cruz: Do dia 23 de Novembro ao dia 24 de Abril espero andar por casa a cuidar dos meus e da minha saúde, e a escrever o máximo que conseguir. A partir do Dia da Liberdade, é possível que os Diabo Na Cruz sejam libertados para começar uma tour de Primavera/Verão.

Agradecimentos:

Obrigado ao Jorge Cruz e desejo de muitos sucessos para os Diabo na Cruz!

Produtores Associados

Fotos: Joana Linda

![[Entrevista] Diabo na Cruz](https://www.ecletismomusical.pt/wp-content/uploads/2018/11/1.-Diabo-na-Cruz@Joana-Linda-787x524_c.jpg)

![[Entrevista] You Can’t Win, Charlie Brown (2011)](https://www.ecletismomusical.pt/wp-content/uploads/2011/09/219643_10150166708349683_139920609682_6510421_6274046_o-300x200_c.jpg)

![[Interview] Ghostly Kisses](https://www.ecletismomusical.pt/wp-content/uploads/2020/05/86722706_2711574159077742_6788476676419354624_o-e1590860420490-300x200_c.jpg)

![[Entrevista] LINCE](https://www.ecletismomusical.pt/wp-content/uploads/2018/10/5qo8KX9A-300x200_c.jpeg)